|

Год 1979-й, сентябрь

"РимКор"

Он был единственным среди студентов музыкального училища при Консерватории, кто общался со мной без снисходительного подлаживания под мой 14-летний возраст, а просто как со своим, a priоri предполагая во мне равновеликий культурный потенциал. Причём предполагая совершенно искренне. Это был вообще, как я понял уже много позднее, его фирменный «радченковский» стиль общения: в каждом человеке видеть конгениального собеседника, даже мысли не допуская, что тот может в чём-то оказаться глупее и необразованнее его.

Сказать, что такое отношение в то время было важно для меня – почти ничего не сказать. Оно было спасительным родником в выжженной почти дотла пустыне моего безостановочного самогрызения. Но родник этот появлялся так редко, в среднем всего каких-то двадцать минут в день, что я более полугода не мог поверить в его реальность. А когда поверил наконец, когда понял, что Володе со мной действительно интересно, без всяких там надуманностей и туманных психологических сложностей, когда перестал смущаться при встречах и разговорах с ним, – было поздно, мы уже не учились вместе. Будучи почти на четыре года старше меня (а в эпоху юности возрастная разница даже в месяцы чрезвычайно существенна!), Володя как раз оканчивал в том учебном году наш «РимКор», лучшее в городе музыкальное училище при Консерватории имени Римского-Корсакова, – и уж оттуда ему прямая дорога была в саму Консерваторию при его-то разнообразных талантах, необычайном интеллекте и феноменальной памяти. Я же только что поступил в это училище после школы, где был все восемь лет учёбы самым младшим учеником, что постепенно задавило меня морально – так же, как давили теперь просторные коридоры с высоченными потолками и огромные дубовые двери в аудитории. Это возрастное «аутсайдерство» сохранялось и здесь, на курсе (я вообще был самым мелковозрастным студентом из всего училища), из-за чего мои однокурсники – тем более, что некоторые из них поступили сюда не с первого захода – относились ко мне не слишком серьёзно, а многие попросту свысока. В отличие от него, Володи, за что я всегда буду ему безмерно благодарен. Сдружившись почему-то именно с нашим первым курсом, он повадился то и дело приходить к нам – на переменах ли, в послеурочное ли вечернее время, когда новоиспечённые восторженные студенты моего курса (я-то к этому не имел отношения), счастливые уже тем, что удалось поступить, – добровольно, без всякого направляющего влияния взрослых, устраивали сами себе лекции по различным внепрограммным темам. Форма была выбрана такая: кто-то из нас (из них) раза два в месяц просвещал остальных по определённой тематике. А поскольку в отечественной музыкальной среде был в то время ощутимый вакуум по отношению к зарубежной музыке 20-го века, то есть она почти не проникала к нам из-за «железного занавеса», то наиболее активные первокурсники в интуитивном своём порыве решили восполнять пробелы и вызывались просвещать друг друга именно в этом направлении: на собраниях разбиралась музыка Брукнера и Малера, Веберна и Шёнберга, были даже «Битлз» и ещё что-то столь же острое и интересное, сейчас уже и не упомню. В последующие годы, когда я продолжал посещать эти "лектории", учась уже в другом училище, добавились Альбан Берг с его оперой "Воццек" (тут инициатором и рассказчиком был Саша Харьковский, о котором ещё скажу), Стравинский и вообще додекафония, Пьер Булёз, а также Дариюс Мийо и Артюр Онеггер (члены "французской шестёрки", о которой я сам позднее писал работу). Руководство заведения смотрело на такие выверты студентов сквозь пальцы, считая их юношеской блажью. А Шёнберг, ясное дело, был включён в эти факультативы не без участия Володи, поскольку это был один из любимых его композиторов. Возможно, в среде своих однокурсников Володя был лишён подобного содержательного общения, подобной восторженной атмосферы, характерной для «первокуршек». Зато с любым из нас он моментально находил общий язык – причём, совершенно естественно, без всякой осознанной установки на это. Моя однокурсница Жанна Краснова говорила позднее: – У Володи такое свойство, будто к каждому он относится при разговоре как к высшему существу, а не наоборот. И это очень мило! 1) Таким я его и узнал в начале нашей дружбы, которая стремительно зародилась в 1979 году; 2) Типичная картина: на переменах между лекциями четверокурсник Володя Радченков постоянно приходил к нам и вращался среди студентов нашего первого курса в том памятном 1979-1980 учебном году (у рояля Катя Смирнова, Оля Мельниченко, Жанна Краснова и Света Майорова); 3) Володя на Финляндском вокзале после одной из наших загородных поездок осенью 1979 года (перед тем, как я нажал на спуск фотоаппарата, он успел «для прикола» вставить в свою неизменную шапку веточку сосны); ; 4) Знаменитый наш Матвеев переулок, в конце которого находятся музыкальная школа при Консерватории и музыкальное училище при ней же – дом 1а, литера А, 1937-й год; 5) То же место сегодня; за прошедшие десятилетия мало что изменилось, разве что появился слева от них психдиспансер – повод для постоянных шуток студентов. (Автор заранее просит прощения за жутчайшее качество большинства фотографий в этой книге. Кабы знать, что она когда-то появится и потребует каких-никаких иллюстраций к ней, да иметь бы в то далёкое бессребренное время «зеркалку», да обладать навыками съёмки, да не забывать иногда вынимать свой фотоагрегат и нажимать на спуск… ну, в общем, как-то так).

Год 1979-й, октябрь

«Общнёмся?» На описание володиной жизни я, конечно, не претендую. Здесь будут только разрозненные зарисовки наших с ним встреч и совместных путешествий. Многое, даже очень существенное и важное из его биографии я буду вынужден упустить, поскольку просто не имею пока достоверной информации. Например, о становлении его как музыканта (композитора, клавесиниста, органиста, импровизатора, джазового исполнителя и наконец, преподавателя), о его главных учителях в музыкальной жизни. О том, как получилось, что сын шофёра и медсестры стал известным в городе музыкантом. Всё собираюсь расспросить его при случае, да как-то всё больше о другом-всяком-разном говорится на наших встречах, теперь уже совсем редких – хорошо, если раз в год. Но надеюсь, что ещё дополню со временем эти записки. Бросалась в глаза такая вещь: если в руки Володи попадала новая книга или ноты нового музыкального произведения – он быстренько сканировал глазами текст (уже тогда при своей близорукости поднося его предельно близко к лицу и возя вверх-вниз перед носом) – а затем тут же выдавал своё резюме всего лишь одной фразой, и этого было достаточно, чтобы ясно понять, что он с первого раза проник в суть просмотренного. Наше с Володей знакомство в училище произошло так. Он стоял в коридоре у окна второго этажа и, разложив на подоконнике партитуру своего концерта для альта, внаклонку что-то правил в ней. Так получилось, что я стоял за его спиной, ожидая начала лекции по музыкальной литературе. Он зачёркнул несколько тактов произведения, а затем вдруг повернулся ко мне и доверительно произнёс: – Вот так пишешь, пишешь – а потом приходится вырезать целые фрагменты. Как ножом кусок сердца вырезаешь! Это было сказано как давнему знакомому, с полной уверенностью, что его с ходу поймут. Я не привык к такому. А он считал меня частью своего любимого 1-го курса, к которому прикипел душой, не отделяя от других студентов. Случилось это в сентябре 1979-го. Ну, или в самом начале октября. С этого момента мы и стали общаться. Правда, пока лишь изредка, урывками. Он называл это «общнуться». Спеша мимо меня по коридору училища, он бросал на ходу: – Общнёмся позднее того, цейтнот! Зато когда мы с Володей оставались вдвоём – в том же коридоре или на улице, и было у нас некоторое время, чтобы поговорить, – я с жадностью впивался в него каждый раз, словно клещ, с какими-то зелёными своими мыслями, большей частью нелепыми, как теперь понимается – о будущем человечества, о космосе и каких-то прочих глобальных идеях. Но Володя совершенно спокойно, не моргнув глазом, отвечал мне очень просто и обстоятельно на любой мой самый наивный вопрос. Никогда, как я уже говорил, не было в нём попыток подделаться под интеллектуальный уровень младшего собеседника, в отличие от других студентов в разговорах со мной. Как человек, который сам легко запоминает и переваривает огромное количество информации, а затем готов при первой возможности щедро поделиться ею, он как будто и представить себе не мог, что его собеседник не такой, что он может чего-то не запомнить и не усвоить с такой же лёгкостью. Оттого и стал я цепляться за него. А он, вероятно, был тронут моей непосредственностью, моей тягой к нему. В то время и в той обстановке мне как воздух нужен был именно вот такой Володя – не то, чтобы игнорировавший, а просто наивно не замечавший самоедства собеседника. И по этой причине только с ним я испытывал комфорт общения. Он был дарован мне свыше. Но таким был лишь он один из всех обитателей училища, включая студентов и преподавателей. Больше я подобного общения в этом мире не находил.

Год 1979-й, ноябрь

"Римкоровцы" Мы с Володей учились у выдающихся преподавателей-профессионалов, оставивших незабываемый след в истории училища. Таких, как Елена Николаевна Разумовская, Лариса Захаровна Столярова, Борис Валентинович Можжевелов, Галина Арсеньевна Савоскина, Тамара Петровна Тихонова-Молоткова, Александр Николаевич Болдырев, Татьяна Ефимовна Бабанина, Ольга Игоревна Грозмани, Минна Абрамовна Гиндина, Михаил Иосифович Лебедь. О каждом из них можно долго рассказывать отдельно, но у других это получится лучше меня. Некоторые трудятся как педагоги до сих пор. С нами в одно время учились такие известные потом музыканты, как Сергей Близнецов – ныне ведущий гобоист в "Мариинке", Борис Райскин – яркий джазовый музыкант и виолончелист, Игорь Корнелюк – известный эстрадный певец и композитор… У Володи с ними со всеми были прекрасные отношения. Хорошо помню и сейчас всех своих однокурсников – это Лариса Лозинская, Галя Хосровьян, Жанна Краснова, Оля Мельниченко, Таня Силина, Света Майорова, Катя Смирнова, Аня Воронова, Антон Яковлев, Таня Демитриадес, Ира Топорова, Вика Солдатова, Таня Нугаева. Но особо ярким явлением на нашем курсе был Миша Журавлёв – ершистый живчик и неугомонный спорщик, прирождённый оппозиционер (таким он остаётся и сейчас!), всегда находившийся в состоянии противостояния многим учителям и разивший окружающих эпатажными высказываниями, остроумием и эрудицией. Он пользовался оглушительным успехом у наших девчонок На его фоне я окончательно стушевался в течение той осени и скоро вообще перестал реагировать на имя «Миша», ибо привык, что всегда зовут только его. И когда Володя чуть ли не каждый день врывался к нам со словами: – Где мой Миша? Я без него жить не могу! – все принимали эту володину привязанность как должное и спешили позвать для него Журавлёва. Разные мелкие случаи касательно разделявшей меня с Мишей пропасти (мелкими они являлись, разумеется, объективно, но не для меня, – так же, как и пропасть, которой на деле, конечно же, не было!) только подливали масла в огонь моего самосожжения. Вот пример. В конце декабря принимала у нас экзамен по музыкальной литературе наша преподавательница Ольга Игоревна Грозмани. А возможно, это был просто зачёт, потому что учительница сама почему-то придумывала нам вопросы, никто никаких билетов не тянул. Мы с Мишей галантно пропустили девочек нашей подгруппы вперёд и, подождав в коридоре, когда все сдадут и выйдут, вошли в аудиторию последними. Поглядев на Журавлёва с видом: «Ну, сейчас я ему загну, нечего было задаваться!» – Ольга Игоревна, чуть подумав, выдала: – Готовьте такой вопрос: речитатив в «Страстях по Иоанну» Баха. («Ну ничего себе! – подумал я, – это даже для старших курсов Консерватории сложно»). Затем она повернулась ко мне, жалостливо посмотрела и с обречённым видом бросила: – Сюжет «Свадьбы Фигаро»! Забавно теперь всё это выглядит и рассказывается, но тогда я был сверхчувствителен к каждому взгляду и слову (мне едва стукнуло 15), потому и запомнил всё до мелочей. Володя тоже подпал тогда под обаяние Миши и его энергетику. Но обо мне не забывал (один из всех!), так что в случавшиеся у них иногда совместные загородные поездки приглашал и меня. Об этих однодневных поездках я ещё расскажу чуть позже. Они стали по сути важнейшим элементом нашей с Володей дружбы.

Год 1979-й, декабрь

В.А.Сапожников Училищем имени Римского-Корсакова, правда, наше заведение стало официально называться только с 1991 года, а до этого называлось просто училищем при Консерватории. Но мне помнится, что вроде бы уже тогда, за десять лет до этого, его называли "РимКором", чтобы не путать с "Мусором", училищем имени Мусоргского. Впрочем, не уверен, что память меня в этом вопросе не подводит. Перед тем, как поступить в училище, я почти весь учебный год ездил в него на подготовительные курсы. Причём начал ходить с октября 1978-го на курсы в училище не Римского-Корсакова, а Мусоргского, собираясь поступать именно в него. Но я хотел научиться сочинять музыку, и тогда мои родители выяснили, что факультативные занятия композицией есть только в «РимКоре». А посему я был переведён туда, и уже с ноября ходил на курсы училища при Консерватории, которые вели такие же студентки-практикантки, как и в прошлом заведении. И вот, когда я поступил, то узнал, что многие мои однокурсники регулярно ходят на занятия композицией к нашему преподавателю Владимиру Алексеевичу Сапожникову, уже тогда признанному композитору в его 34 года. Володя Радченков был на этих факультативах своим человеком. Он помогал младшим студентам-сочинителям встать на ноги, ободрял их и всячески продвигал. По счастью, он был (да и остаётся) совсем не из тех, кто любит и лелеет только себя и свою музыку. Творчество других – в любых проявлениях , – и особенно друзей, всегда вызывало у него острый интерес и живейший отклик. Мог ли Володя предполагать, что когда-то заменит самого Владимира Алексеевича (который преподаёт сегодня в Школе искусств имени Е.А.Мравинского) на этом наставническом посту? Я хорошо помню этого позитивного, приятно и скромно улыбающегося человека, всегда излучавшего свет, который в некоторой мере усиливала ранняя лысина. На нечастых выступлениях перед студентами он увлекательно рассказывал о своих поездках в соцстраны и спектаклях в Варшаве и Праге, которые ему довелось увидеть. Весьма ценным в занятиях у В.А.Сапожникова было то, что он периодически устраивал концерты сочинений своих учеников, чтобы они играли друг перед другом и перед публикой. На эти выступления я всегда ходил с живым любопытством – до сих помню музыку некоторых участников! – но сам ни разу не осмелился прийти на сами занятия композицией и хоть что-то показать из своего, хотя к тому времени уже имел толстую папку сочинений - прелюдии, романсы, вальсы, ноктюрны и много других пьес. Даже Володе постеснялся тогда сказать, что тоже пишу фортепианные и вокальные вещи. А Миша Журавлёв всегда сочинял музыку очень активно – свою Первую симфонию он написал в 14 лет (мы с ним вместе учились в 7-й музыкальной школе Выборгского района, и я знал его с детства, то есть с 1972 года). Володя, собаку съевший на композиции, стал его наставником в сочинительстве. Музыка Журавлёва отличалась интеллектуализмом. Его сонаты и другие произведения непременно исполнялись автором на этих концертах начинающих композиторов, периодически проводившихся в училище. Все пророчили ему композиторское будущее. Вспомнился, кстати, по этому поводу ещё один маленький эпизод. Наша классная руководительница Наталья Евгеньевна Бинунская, представляя во время экскурсии по городу свой курс, чтобы ведущая различала нас по именам, сказала: – У нас есть два Миши: один Миша-композитор, а второй просто Миша. Так и жил я среди них «просто Мишей». В этом, разумеется, была только моя вина, то есть моя юношеская зажатость. Во время последней нашей (на сегодня) встречи я вспомнил о событиях 27-летней давности и поведал Володе о тех концертах юных сочинителей. Он очень расстроился: - Да ведь я всех к нему приводил, к Владимиру-то Алексеевичу! И как же это я тебя упустил тогда?

Год 1979-й, декабрь же

Культпоходы Мы часто бегали всем курсом в кино. Причём на самые яркие, интересные фильмы – либо свежевышедшие, либо действительно стОящие этих походов. Не знаю до сих пор, кто выбирал репертуар, но не исключаю, что и Володя что-то советовал в этом плане. И конечно, он по возможности всегда присоединялся к нам. Тогда, в конце 1979-го, у нас шёл фестиваль фильмов Тарковского. Он был ярчайшим культурным событием города, которое пропустить было нельзя. В Доме культуры имени 1-й Пятилетки, что рядом с училищем, нам посчастливилось увидеть лично Андрея Арсеньевича Тарковского на одной из его творческих встреч. А в кинотеатрах «Аврора» и «Октябрь» на Невском проспекте мы увидели (многие из нас впервые) его фильмы «Иваново детство» и «Андрей Рублёв». Тогда я мало что понял, но многое запомнил. В «Титане» на углу Невского и Садовой смотрели мы эйзенштейновского «Ивана Грозного», а чуть позднее – только что вышедшие на экраны отечественные фильмы «Гараж» и «Ах, водевиль, водевиль…». Вот эти картины были гораздо проще и понятнее! Конечно же, мы посещали и музыкальные концерты. Не говоря уж о том, что не пропускали никаких интересных выступлений у нас в училище (особо запомнился масштабный фортепианный концерт Михаила Лебедя в конце ноября), частенько наведывались мы и в Филармонию. Например, 1 декабря слушали скрипача Леонида Когана. Он исполнял скрипичные сонаты Бетховена. Конечно, это было гениально! Стихийная музыкальность и романтическая приподнятость исполнения, виртуозное мастерство Когана и его знаменитый глубокий звук – всё оставило сильнейшее впечатление. Ходили на оркестровые, на органные концерты – всего и не вспомнишь! По два-три дня из каждой недели, а то и больше, проводили мы в филармонических залах. Запомнилась мне выставка художника Ильи Глазунова, проходившая в тот месяц в «Манеже». Ажиотаж тогда был дикий! Народ ломился толпами и стоял в уличной очереди часами. Вероятно, интерес этот был из-за новизны, из-за явного отклонения такой живописи от приевшегося соцреализма. А властям, возможно, хотелось создать видимость своей лояльности к искусству и к народу. После проведения выставки у нас на стене училища вывесили огромную стенгазету, целиком посвященную этому событию. С репродукциями некоторых глазуновских картин – «Царь и царевич», «Сергий Радонежский», «Мистерия ХХ века»… Не так-то просто было в те времена раздобыть эти репродукции! В той рукописной стенгазете было оставлено пространство для отзывов читающих, что-то вроде сегодняшних форумов в интернете. Отзывы были резко полярными – от восхищения «блестящим мастером» до «пошлости и безвкусицы», от: «Какой великий талант!» до: «Это порнография духа!» (всех отзывов, конечно, не помню). Но всё-таки многие сходились на понятии «китч» в определении основного свойства большинства работ. Володя Радченков тогда промолчал. Но много позднее, когда мы общались с ним уже вовсю откровенно, отозвался о Глазунове презрительно: – Придворный коммерсант от живописи! Ловко умеет сделать себе имя, ввинтиться в правящие круги. Мастер рекламных трюков, а не живописец! С того момента и я потерял к этому художнику интерес. (Правда, когда совсем недавно вышла его автобиографическая «Россия распятая» в четырёх томах, я заинтересовался и специально поехал в «Дом Книги» на Невском, чтобы купить её за немалые деньги. И – разочаровался! За почти каждой строчкой проглядывает навязчивая самовлюблённость автора, это отталкивает с самого начала чтения. Заслуги перед русской культурой у него, конечно, есть, хоть он сам их и преувеличивает. Я даже написал ему по электронной почте довольно хороший отзыв, да ещё с каким-то вопросом, но он не ответил.). Наверняка Володя обсуждал с моими однокурсниками эти фильмы, концерты и выставки – это было, не могло не быть; но поскольку я в этом не участвовал, то и не помню, что тогда говорилось. Вот такой был творческий курс – первый курс ТКО, теоретико-композиторского отделения!

Год 1980-й, январь

Клавесин + Уже тогда Володя проявлял интерес – пока только интерес – к клавесинной музыке. Иногда он рассказывал мне о разных типах клавесинов, клавикордов, клавичембало, об их устройстве. Через полтора-два десятилетия он станет тем выдающимся клавесинистом и знатоком истории клавишных инструментов, известным в нашем городе и за его пределами, каким мы его знаем сейчас. 17 января 1980 года мы встретились с ним в Капелле. В тот день пианист Лев Болдырев исполнял на клавесине «Хорошо темперированный клавир» Баха, весь 1-й том. Любопытно стало послушать, как звучат на непривычном для слуха инструменте хорошо знакомые произведения. Поэтому я, конечно же, пошёл на этот концерт. А Володя был движим профессиональным интересом и уже тогда понимал в тонкостях клавесинного искусства куда больше моего. Он много слушал в грамзаписях Ванду Ландовску, Ральфа Киркпатрика, Густава Леонхардта – за границей клавесинное искусство возрождалось куда активнее. А у нас этим занимались в то время отдельные подвижники. Такие, например, как Лев Болдырев и Алексей Любимов. А потом их эстафету перехватили Ирина Шнеерова и Владимир Радченков. Оказалось, что едва ли не половина зала Капеллы – наш «РимКор», студенты и преподаватели. Все с интересом слушали почти экзотическое в то время звучание хорошо всем знакомых прелюдий и фуг. Некоторые из них музыкант трактовал весьма оригинально. Была здесь и Марианна Робертовна Фрейдлинг – гениальный педагог, пианистка и органистка, которая бескорыстно занималась со мной у себя дома в течение полугода, с ноября 1979 по май 1980, и оказала мне этим огромную помощь. И музыкальную, и психологическую. И пожалуй, единственным человеком, далёким от музыки и не понимавшим ничего в происходящем звучании, была моя мама. Она привезла нас с сестрой Светой на тот концерт (сами мы были слишком малы, по её мнению, чтобы добраться до Капеллы с нашей Гражданки), а потом признавалась: – Уфф, еде досидела. Два отделения – и всё одно и то же! Разумеется, для непосвящённых это был просто набор из 48 «одинаковых» пьес. Мама изнывала от того, что все они казались ей на одно лицо. Да, у клавесина нет таких звуковых градаций, как у фортепиано, поэтому через какое-то время можно утомиться, если не знать эту музыку заранее. А зная, легче следить за переплетениями голосов и за их развитием. Но мы ведь все выросли на обоих томах «ХТК», а в училище считалось зазорным не знать тему какой-либо фуги оттуда! А потому зал внимал исполнению, затаив дыхание. По окончании концерта нам с Володей удалось в числе нескольких наших студентов и студенток пробраться на сцену и самим попробовать поиграть на инструменте. Это было, похоже, первое прикосновение к клавесину для нас обоих. На концертах мы с Володей встречались постоянно – случайно и не случайно. 24 января были мы с ним в Большом зале Филармонии на выступлении Литовского оркестра, которым дирижировал Саулюс Сондецкис. Исполнялись произведения Моцарта, в том числе его 24-й фортепианный концерт, где солировал Григорий Соколов (сейчас-то почти нереально пробиться на его выступления). А на другой день тот же оркестр исполнял в числе прочих музыку и любимых композиторов Володи – Шуберта и Гайдна. Как же было не пойти! Но сам я больше бегал на пианистов. Тогда у нас гастролировало много иностранцев, и в ту зиму я посещал концерты британца Джона О’Коннора, итальянца Антонио Басиеро, француза Жана-Пьера Арменго, американца Озана Марша, грека Николаса Эконому. Из наших пианистов слушал я Виталия Берзона, Элисо Вирсаладзе, Сергея Мальцева, Николая Петрова, Владимира Шакина и многих-многих ещё. Почти исключительно из-за Шопена, которым тогда «болел» сильнейшим образом.

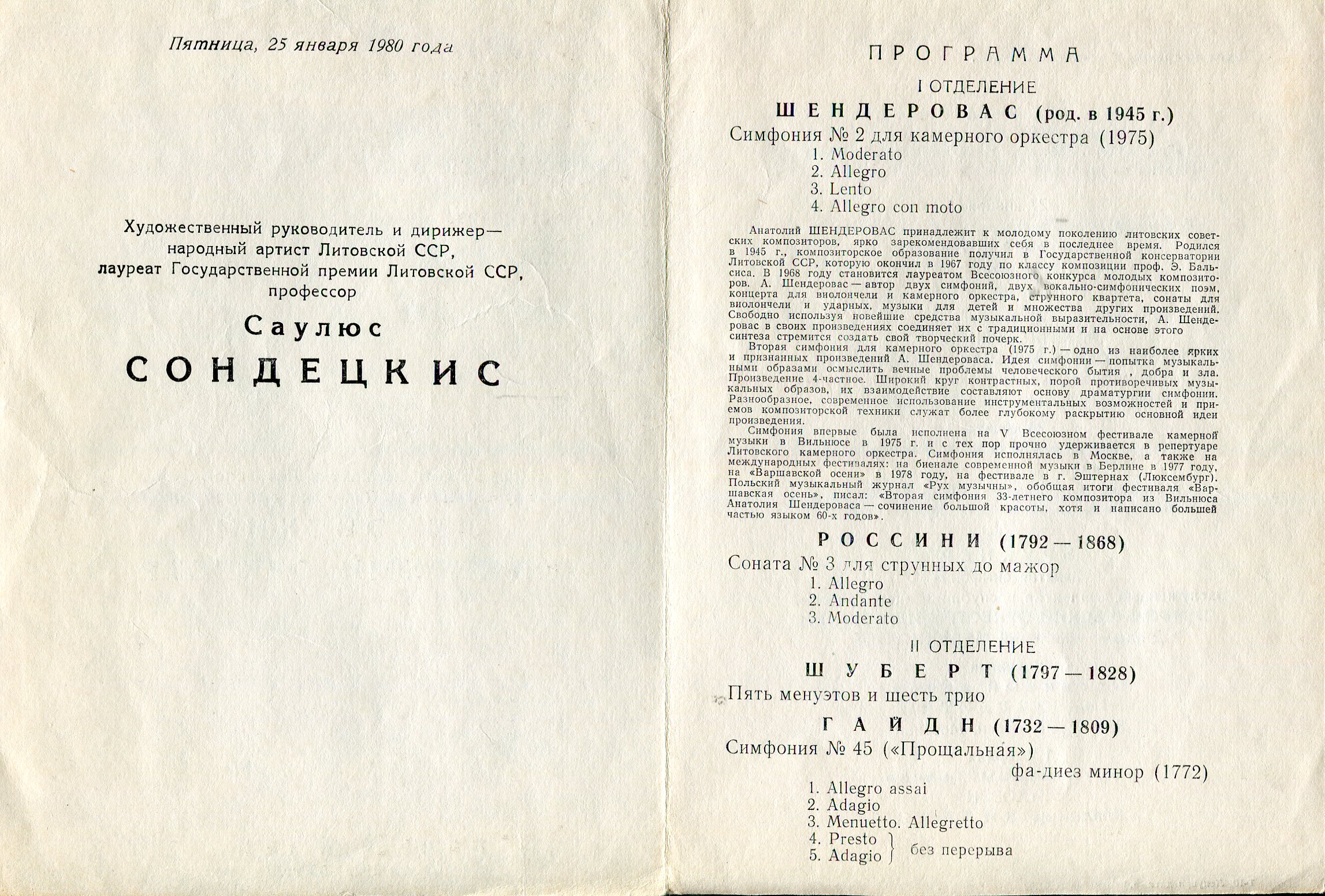

Очередь на выставку И.Глазунова (конец 1979 г.) и программки некоторых из наших с Володей походов в Капеллу и Филармонию за январь 1980-го

Год 1980-й, февраль

Любимые композиторы А его душа принадлежала совсем иным композиторам. Среди них были у Володи самые любимые. Однажды в ту зиму он по моей просьбе совершенно чётко их назвал. Точнее, это была даже не просьба, а просто припирание к стенке с моей стороны. Юность иногда неумна в своей категоричности. Итак, вот эти его пять любимых композиторов: Гайдн, Шуберт, Шёнберг, Стравинский, Хиндемит. Он остаётся верен этим именам до сих пор. Музыку Йозефа Гайдна и Франца Шуберта, несмотря на то, что один считается классиком, а другой романтиком, отличают ясность формы, светлый колорит, преобладание мажорных тональностей. Володе это было куда ближе, нежели юношеское стремление к нагнетанию драматических чувств, как у некоторых вроде автора. Арнольд Шёнберг с его додекафонией, серийной и атональной музыкой, думается, привлёк моего друга как интересная интеллектуальная задача, как совершенно новая, незнакомая доселе система звуковых отношений. Это было дыхание из другого мира, из-за «железного занавеса». Непонятно было только, где он умудрялся в те годы доставать музыкальный материал. Игорь Фёдорович Стравинский притягивал его по той же причине – как продолжатель шёнбергской додекафонии и его «Новой венской школы». Но это уже поздний Стравинский. А меня Володя поначалу пытался приучать к раннему – считал, что лучше всего именно с этого начинать постигать современную музыку, отрываясь наконец от Шопена. По этой причине Володя дарил мне пластинки с «Петрушкой», «Жар-птицей» и «Весной священной» – произведениями, благодаря которым молодой Стравинский получил мировую славу. Тот же Володя сводил меня тогда на известный хор Валентина Нестерова, который пел сочинение Стравинского «Introitus Т. S. Eliot in memoriam» для мужского хора и инструментального ансамбля. Между прочим, то было первое исполнение этого произведения в нашей стране. И наконец, Пауль Хиндемит. Вот это уже музыка «от мозга». Да, тоже так называемый неоклассицизм. Но с уклоном в контрапункт, полифонию, которая всегда стояла для Володи во главе угла. Позднее из чистого любопытства я разучил одну фугу Хиндемита, она даже пошла потом на экзамен. Занимала фуга две нотных страницы, и только выучив окончательно музыкальный текст, я заметил вдруг, что вторая страница является самым настоящим зеркальным отражением первой. Это стало открытием. Но тогда, в 1979-1980-м, для меня в юношеском моём максимализме существовал почти исключительно Шопен. То есть, конечно, я любил играть Баха, Бетховена и Моцарта. Но лучшей в мире, приоритетной музыкой считал шопеновскую. Потому и бежал на любого пианиста, лишь бы мелькнули на афише эти пять букв: "Шопен" (Володя же такие фортепианные концерты игнорировал). Собственно, оно и понятно: для возраста созревания, пробуждения чувственности эта музыка – самое то! К тому же важны её доступность и чисто пианистическое удобство исполнения. Это было единственное, чем я выделялся на своём курсе. Меня даже прозвали «шопенистом» – разумеется, в шутку: играл-то я его, как потом осознал, очень плохо и незрело. Но играл с утра до вечера все шопеновские произведения, и как только выдавалось свободное от учёбы время, тут же искал свободное помещение с роялем (уезжал я учиться в 8 утра с полным чая термосом и бутербродами, которые мне с собой давала мама, а возвращался в 10 вечера с ними же, совершенно забывая, к её ужасу, о еде). Жанна Краснова даже шутила: – Если тебе нужен Миша, прикрой глаза и иди не спеша по коридору. Из-за двери какого класса доносится Шопен – там он и сидит! А к моему 15-летию Таня Демитриадес сочинила поздравительные стихи от курса, которые начинались так:

Нам струны сердца так и рвут, Мы знаем точно: Миша Строков Шопена исполняет тут! Однако Володя не разделял моих восторгов по поводу Фредерика Шопена. Противник всякой чувственности, он даже как будто не замечал их, понимая, что это всего лишь этап, «возрастной мост». Его снисходительное отношение меня поначалу слегка уязвляло. Но если я и пообижался тогда за это володино неразделение моих пристрастий, то лишь краткое время. Потому что интуитивно понимал, что по всему складу Володи – духовному, эмоциональному, интеллектуальному – ему ближе была совсем иная музыка, совсем иные композиторы. И когда однажды за чашкой чая в кафе он сказал мне: – Признай всё-таки, что Моцарт более гениален, чем Шопен, – я скрепя сердце с ним согласился. Вместе со стихом была мне подарена однокурсниками грампластинка с сонатами Георга Филиппа Телемана для флейты и клавесина (догадываюсь, что тут без совета Володи не обошлось) в исполнении Валентина Зверева и Игоря Жукова, которую я часто и с удовольствием слушал. Так впервые я начал погружаться в музыку середины XVIII века. А в нагрузку с этой шла комплектом и другая пластинка – с речами Л.И.Брежнева на XXV съезде КПСС. Сейчас это кажется забавным, но тогда все соглашались с серьёзной миной: "Ну что же, дело нужное!"

Год 1980-й, февраль же

Современная музыка В те месяцы мы с Володей любили спорить по одному важному музыкальному пункту. Смешно и стыдно теперь вспоминать, но в 15 лет я наивно считал, что в двадцатом веке развитие музыкального искусства почему-то пошло не туда. Воспитанный с раннего детства на классике, я резко отвергал современную музыку с её диссонансами, с её зачастую трудноулавливаемой структурой. И чётко отделял от привычных произведений. Однажды Володя в пылу одного из таких споров без обиняков подвёл меня к одной из студенток своего курса: – Лена, вот этот друг Михайло считает, что между музыкой прошлого и современности существует некий кровоточащий шов, незаживаемая рана. Или даже глубокая расщелина! Это верно? (Прямо так я не говорил, но Володя творчески развил мои слова). Заведя глаза к потолку, Лена подумала и серьёзно ответила: – Ну, это вряд ли. Скорее, оно постепенно накапливалось, как нарыв – и наконец прорвалось!.. Вот так осторожно Володя пытался приобщить меня к музыке современности или хотя бы начала века. Он не видел шва между музыкальными эпохами, а видел их преемственность, видел развитие стилей, понимал его закономерности. Постепенно я осознал его правоту. И возможно, помог мне войти в музыку середины 20-го века Сергей Рахманинов. Ведь после Шопена моими любимыми композиторами стали Рахманинов и ранний Скрябин (в начале 80-х я часто исполнял их в концертах). Как уже говорилось, подготовительные курсы, на которые я ходил с ноября 1978-го, вели студентки. Но к концу учебного года нам, абитуриентам, посчастливилось поучиться и у некоторых «зубров» училища, то есть маститых преподавателей со стажем. Таких, как Борис Валентинович Можжевелов и его супруга Галина Арсеньевна Савоскина (она преподаёт там и сейчас). На двух последних занятиях по музыкальной литературе Галина Арсеньевна играла нам прелюдии Рахманинова, тогда я и полюбил его музыку, так выпукло передающую красоту русской природы. Но в некоторых вопросах Г.А.Савоскина стояла на консервативных позициях, как и другие наши преподаватели – например Ирина Михайловна Благодарная, заведующая отделом общего фортепиано. Когда Володя сдавал ей экзамен, она сказала: – Вы играете как композитор, а не как пианист. И поставила ему "4". Володина однокурсница Инесса Забежинская справедливо возмущалась по этому поводу: «Володя очень переживал, потому что уже тогда чувствовал, что хочет играть на клавесине и его туше действительно было клавесинное. Но как можно было додуматься до такой формулировки! Кто Володя?! Композитор! Почему он должен играть как пианист?! Он композитор и играет как композитор, почему это недостаток?! Он передает характер? Он слышит все голоса? Он играет осмысленно? Почему "4"?»

Год 1980-й, март

Квартирник и Разлив Наступил март. В Женский день мы собрались – не могли мы без сборов! – дома у нашей однокурсницы Светы Майоровой. Позвали с собой, как водится, и Володю. Это была большая старинная квартира возле Казанского собора, на улице Плеханова (теперь опять Казанской), с высокими окнами и потолками. Впечатлила меня и широкая, чисто петербургская лестница, украшенная чугунными перилами с завитушками. На входную дверь с наружной стороны наши «хохмачи» повесили разные весёлые плакатики. Родители Светы в то время пребывали в командировке в Монголии – жутко привилегированное по тогдашним меркам положение! – и мы, оставшись без контроля взрослых, отрывались, что называется, в полный рост! Молодёжь хохотала и травила разные истории. Затем импровизировали на пианино (были у нас излюбленные музыкальные приколы), в чём особенно преуспел, конечно, Володя, и пели под мой аккомпанемент письмо Татьяны к Онегину на мотив «Интернационала». А после этого играли в лотерею и даже в жмурки. Но любимым нашим курсовым развлечением в тот год была "Песня эфиопских пионеров". Однако ни разу мы не смогли довести это действо до конца, всегда оно срывалось на дружный смех. Всё это происходило параллельно с чаепитием. Каждый принёс с собой что-то к столу. А на меня сильное действо произвели разные импортные вещи в этой квартире, каких в нашей убогой жизни до этого не встречалось (конечно, я имею в виду не духовную её сторону, а бытовую). Особенно впечатлил ночник с разноцветной подсветкой, в котором расплавленные куски парафина в виде шаров медленно курсируют вверх-вниз, плавая в масле и сталкиваясь на пути. Не один я, разинув рот, долго не мог оторваться от восторженного созерцания этого зрелища, поэтому кто-то из нас (может быть, и Володя, не помню) остроумно окрестил эту вещь "Радость идиота". Так начался март. Весь месяц мы серьёзно учились, а в конце месяца кто-то из студентов второго курса бросил клич: – А не поехать ли нам в воскресенье за город? Все с энтузиазмом подхватили идею, в том числе некоторые третьекурсники и Володя, который ещё и обоих Миш позвал с собой – Журавлёва и меня, плюс Свету Майорову. Получилось содружество всех студентов-«теоретиков», то есть четырёх курсов ТКО, от первого до последнего. Вот так запросто взяли и поехали все! Шесть дней в неделю учеба, а как воскресенье – так возьмём и рванём куда-нибудь! Это было нормально тогда. Ездили в Разлив, к ленинскому шалашу. Неведомо до сих пор, случайно так вышло или не совсем – возможно, кто-то в училище следил за тем, чтобы такие вылазки были окрашены идеологически. В поездке участвовали также наши преподаватели сольфеджио Тамара Петровна Тихонова и Татьяна Ефимовна Бабанина со своим сыном лет девяти. Был с нами и композитор Александр Сергеевич Нестеров, тоже преподаватель училища. Больше я не знал никого, кроме хохотушки Марины Голиковой с 3-го курса. В электричке весело дурачились и играли в разные игры (например, ведущий должен был изобразить жестами какую-нибудь известную фразу, а остальные отгадать её). Стоял неумолкаемый хохот. А когда вышли в Тарховке на природу, к покрытому льдом озеру Сестрорецкий Разлив, пошли совсем уж вольные разговоры, поперёк идеологической направленности поездки. Училище «РимКор», как и школа-десятилетка через стену от него, отличалось свободой слова, там не было жёсткого контроля за разговорами. По крайней мере, так мне теперь кажется после учёбы в музпедучилище, откуда меня дважды едва не исключили за всяческие вольности. Вот и сейчас травили в дороге довольно опасные анекдоты. Началось по случаю (речь зашла о квартете Бородина), и – пошло-поехало: – Квартет, вернувшись из-за границы, превратился в трио. – Недовольными в нашей стране занимается КГБ, а довольными ОБХСС. – Народ и партия едины, но пищу разную едим мы! – «Пошутили и хватит!» – сказал Брежнев, переклеивая брови под нос. – Пшеничная водка по-другому называется "Колос Америки". – 2000-й год, страшный сон американского фермера – заголовок в "Нью-Йорк Таймс": "Колхозники Техасщины, Мичиганщины, Алабамщины и Примиссисипья досрочно приступили к весеннему севу". Володя рассказал любимейший свой музыкальный анекдот (он потом часто рассказывал его в разных компаниях):

– Товарищ, я внимательно наблюдал за вами всё выступление. Скрипки вовсю стараются, водят смычками непрерывно, духовики изо всех своих лёгких дуют в трубы и тромбоны! А что делаете вы? Один раз ударите – и сидите. Затем ещё раз стукнете – и снова отдыхаете. Нехорошо! – Но позвольте, у меня такая партия! – возразил ударник. – Нет уж, это вы бросьте! Партия у нас у всех одна. А стучать надо чаще!» В походе набрели на большую беседку и сделали в ней общий привал. А рядом с беседкой быстренько сварганили внушительного снеговика и назвали эту скульптуру почему-то «Стравинский». Может быть, за внешнее сходство. Затем опять вышли к озеру и принялись играть в снежки, причём Володя активно принимал участие в этой снежковой битве.

Год 1980-й, апрель

Поездки за город Так получилось, что с Володей мы общались в основном в загородных поездках. Началось наше сближение ещё со Дня здоровья в октябре 1979-го. Тогда мы ездили в Лемболово всем училищем. Шли лесными дорогами, разбившись на отделы: пианисты, духовики, струнники, теоретики, народники. На привале начали было мы разговаривать вдвоём с Володей, но эту беседу прервало песенное состязание между отделами. Наши ТКО-шники спели свою любимую: Если хлеба в рюкзаке уже ни крошки, А во сне тебе приснился каравай – Ты на этот каравай рот пошире разевай, Никогда и нигде не унывай! Если уши побелели от мороза, Ты внимания на них не обращай, Через несколько минут Они сами отпадут, Никогда и нигде не унывай! Если ты в одну из трещин провалился, Никакой ты суеты не поднимай, Через несколько минут, Или лет тебя найдут, Никогда и нигде не унывай! Духовики ответили им своей «высокогорной»: У альпиниста век недолог, И потому так сладок сон. Откинут серебрянки полог И где-то слышен крючьев звон. Рюкзак нальется, как чугунный. Такой под силу только мне! Не обещайте деве юной Четверку в двойке, по стене. Домбай-Ульген стоит стеною И кровь волнуется слегка. Крюк, что забит ее рукою - Я достаю без молотка! Через плечо меня страхуя, Она в безумной вышине… Не доверяйте деве юной Свою страховку на стене. Опять холодная ночевка И баба с примусом сидит. Горит, горит моя пуховка, И спальник новый мой горит. Огонь пылает, как безумный И подбирается ко мне! Не доверяйте деве юной Готовить пищу на стене. А пианисты спели «Антитуристскую»: Мне очень жаль, что широка страна родная, И очень много в ней лесов, полей и рек. Но я мотаюсь по стране, как неприкаян. Моя подруга – ненормальный человек! Как тот солдат, я так давно не видел маму, Не видел ванны и домой хочу вообще, Чтоб после бани влезть в любимую пижаму И до отвала обожраться кислых щей. Жаль, ты – туристка, и в этом соль, И постоянно раздражает твой рюкзак. От всех походов меня уволь, Нам абсолютно не подходит этот брак. Это всё отдельные, обрывочные куплеты, что вспомнились. Записал я их для того только, чтобы показать царившую тогда среди нас атмосферу. Всю зиму мы ездили нашей ТКО-шной компанией в Пушкин. Там, в Екатериниском парке, проходили у нас занятия физкультурой на лыжах, которые мы брали на базе, что располагалась прямо в здании. Володя по возможности присоединялся к нам. На лыжах он ходил очень неплохо. А в апреле взяли да и поехали в одно из воскресений то ли в Сосново, то ли в Орехово. Тут уже чисто по своей инициативе. Состав был небольшой, человек десять. Наш курс ТКО плюс Володя. И вновь марш-бросок через леса, а затем привал. Вот тогда-то мы наговорились вдвоём от души! О позднем Скрябине, о первых троллейбусах, о космосе и чёрных дырах, о средневековом многоголосии и джазе. Я очень быстро проникся незаметным поначалу обаянием Володи и его мощным интеллектом. Юность всегда ищет себе авторитетов, а мне ведь тогда было только 14. На привале Катя Смирнова, когда друг мой ушёл в лес за дровами, сказала мне полушутливо: – Нравится тебе Володька, да? Интересный парень. – Ага. Он мне напоминает Пьера Безухова, – зачем-то ответил я. – Ну нет, что ты! – возразила она. – Пьер – он простодушный такой, открытый. А Володька – тот лукавый, себе на уме, с хитрецой. Как будто какие-то мысли всё время скрывает. Правда? Я что-то сухо отвечал и после во весь путь молчал…

Год 1980-й, май

Велопробег и другие встречи Первого мая мы обязаны были всем курсом пойти на «всеобщую добровольную демонстрацию трудящихся», проходившую, как всегда, в самом центре города – Дворцовая площадь, Невский проспект и т.д. Но когда мы собрались у входа в училище, то поняли, что никуда идти не хотим. Под предлогом того, что движение общественного транспорта перекрыто, и до места нам ну никак не добраться, мы взяли да и пошли в кино. Володя присоединился к нам. Рядом находился Дом Культуры имени 1-й пятилетки, в нём часто крутили самые свежие кинокартины. Мы попали на вышедший недавно фильм «Москва слезам не верит», с удовольствием посидели в зале на «почти премьере» и до сих пор не жалеем о содеянном, а затем уж разъехались по домам. В том же мае, помню, был концерт в Малом зале Консерватории. Исполнялись в основном хоровые произведения (жаль, программки не сохранилось – а может, её и не было). Причём самых современных авторов – но не начинающих, а тех, кто уже был в силе, – в том числе и нашего В.А.Сапожникова. Незадолго до этого он написал кантату «Прекрасный месяц май» для смешанного хора и четырёх флейт на стихи Вероники Тушновой, Юнны Moриц, Риммы Казаковой и Юлии Друниной. Это было первое её исполнение. В антракте я услышал, проходя мимо двух женщин, как одна сказала другой об этом произведении: «Какая прелесть!» Потом, уже в холле, Володя спросил меня: – Как твоё мнение о «Мае»? Я ответил, смущаясь: – Ну, так, прелесть в общем-то! Наши девчонки услышали и были в восторге от моего ответа, хотя он был и не моим. По поводу другого какого-то хора в том же концерте Володя пошутил, перефразируя цитату из Ленина: «В хоре революционная ситуация: верхи не могут, а низы не хотят» (уже тогда мы друг друга не боялись и могли шутить так политически-фривольно). И наконец, май того 1980 года завершился для нас велопробегом из Репино в Сестрорецк и обратно. Было нас семеро: Жанна Краснова, Света Ветлова, Таня Силина, Таня Демитриадес, Володя Радченков, Миша Журавлёв и Миша Строков, ваш покорный слуга. Велосипеды взяли напрокат – такой услуги давно нет, а тогда это было запросто. Но когда сели за рули, вдруг выяснилось, что Жанна, о ужас, прежде никогда не садилась на велосипед! Тогда Жанну вызвался везти я, на раме – и на первых же километрах завёз нас обоих в кювет, куда мы благополучно и свалились. После этого она гневно отказалась от моих услуг и пожелала всё-таки научиться ездить сама. Неутомимый Миша Журавлёв тут же начал самоотверженно учить её премудростям велоспорта (чего это ему стоило – смотри его лицо на фото, а Володя на заднем плане, легко и непринуждённо управляясь со своим транспортом, смотрит на эти потуги скептически). Но закончилось дело всё же тем, что Жанну повезла на раме Таня Демитриадес. Наша кавалькада отправилась по нижнему Приморскому шоссе. Тогда движение там было, конечно, поменьше, так что путешествовать по нему что пешком, что на велике, было куда свободнее, чем теперь. Ехали долго, чуть ли не с час. Заехали в Дюны и погуляли по песку на берегу Финского залива. А затем сделали привал в лесу. В общем, тот велосипедный день стал незабываемым! Как и весь «прекрасный месяц май».

Год 1980-й, июнь

Опять на заливе Из наших загородных поездок того года запомнилась ещё одна, в самом начале июня. Несмотря на гонку с летними экзаменами (и выпускными, и вступительными), Володя находил время для таких вылазок и непременно звал на них меня. Погода стояла довольно холодная, были мы все в куртках и даже шапках. В тот раз нас собралось всего пятеро: одна девушка, Света Майорова, и четыре «мальчика» – как всегда, Володя и мы, два Миши, плюс присоединился к нам ещё бородатый художник по имени Павел Мартов, лет на десять старше нас всех. Не знаю, откуда он взялся среди нас и чей это был друг-знакомый, но больше я с ним ни до, ни после этого не встречался. Наш пеший бросок был тогда довольно значительным: если не ошибаюсь, от Солнечного до Сестрорецка! Но при этом мы умудрялись много общаться, да ещё играть какие-то сценки; инициаторами их были в основном Володя с Пашей, а я по своей незрелости лишь послушно исполнял, что говорят. Но сейчас, глядя на фото, уже не пойму и не вспомню – что это мы тогда пытались изображать? Тот поход у меня в памяти связан с песком. Песок присутствовал постоянно, он окружал нас и на берегу залива, и в каких-то карьерах, которыми мы пробирались. Во-первых, Паша Мартов научил нас наблюдать за муравьиными львами – насекомыми, которые роют в песке воронки и, сидя на дне, ожидают, когда скатится туда незадачливый муравей или другая добыча, а затем хватают их. Во-вторых, как художник, Мартов постоянно находил разнообразные красоты в окружающих песчаных пейзажах и в молодой зелени на них, и просил меня их фотографировать. В третьих, на склоне одного из карьеров мы вырыли в песке огромный след, якобы оставленный ногой какого-то циклопа, выложили из камешков наши имена и сфотографировались рядом. В-четвёртых, наткнулись на пустующий гусеничный кран, с крыши которого долго прыгали на песок и качались на висящих тросах. И в-пятых, выполняли какие-то гимнастические трюки на песке, которым обучил нас тот же изобретательный Паша. Кстати, насчёт пейзажей. Когда мы любовались одним из них, Паша вдруг спросил: – А у вас, ребята, ничего не разворачивается в душе, когда вы представляете себе, что на эту вот красоту наступает чей-то кованый сапог? – Да, само собой! – тут же отозвался Володя. А Миша, верный своей привычке к спорам и парадоксам, ответил: – Скорее, наоборот: съёживается. На подходе к Сестрорецку Паша вдруг сказал: – Обратите внимание, как женщины загорают! Мы обернулись и увидели двух стоящих без «верха» женщин, прислонившихся к большому дереву спиной к нам. Паша объяснил, что мы проходим через известный в среде художников и прочих людей искусства «дикий» пляж в Дюнах (тогда ещё он, понятное дело, он не «функционировал» так свободно, как с начала 90-х). В связи с увиденным заговорили о женщинах. И тут Павел Мартов чётко и уверенно выдал фразу, которая врезалась мне в память: – Женщина – это резкий диссонанс в природе! Поскольку возраст наш как раз вошёл в этап «играй, мой гормон», то мы с Володей, подогретые увиденным и не в силах остановиться, продолжили тему женщин и, оторвавшись на ходу от прочих туристов, доверительно поделились друг с другом нашими симпатиями. Он поведал мне об одной студентке, которая ему на тот момент нравилась. А я, уже успевший в свои 15 отбегать за однокурсницей и разочароваться в ней, мудро заявил ему: – Ничего, пройдёт, со мной уже такое было. – Кто же это? – заинтересовался он, и, когда я назвал имя, очень испугался за меня: – Ой-й-й, ой-й-й-й-й!!! Не дай-то бог! Решили зайти в репинские «Пенаты», коль уж проходили мимо. Этот музей-усадьба оставил неизгладимое впечатление! Сюда можно приходить за творческим зарядом, если он иссяк. Таинственные притенённые комнаты – каждая, словно отдельное художественное произведение, со своей аурой. Веранда, на которой великий художник спал даже в мороз. Живописный ухоженный парк вокруг – источник вдохновения. В отличие от прочих, для меня это было первое его посещение. Сейчас-то в залах аудиозаписи или аудиогиды, а тогда экскурсии проводили живые люди. Причём видно было, что работники музея очень преданы своему делу. Нам попалась приятная ведущая, научный сотрудник. Рассказывала искренне, не формально, и живо отвечала на все наши вопросы.

Год 1980-й, июль

«Конса» и кино В то лето Володя с успехом выдержал вступительные экзамены в Консерваторию. Со стороны казалось, что поступил он как бы между прочим, мимоходом, и что при его талантах, интеллекте и памяти это не составило труда. Но, наверно, экзамены всё-таки стоили ему и серьёзных усилий, и нервов. А я тогда покидал училище. Когда Володя узнал об этом, он сильно огорчился. Но я ещё в октябре решил уходить из «РимКора» и поступать заново, на первый же курс, в музыкально-педагогическое училище № 6, где училась тогда моя сестра Света (только потому, что других училищ просто не знал). Никому не говорил до последнего о своём решении и доучивался весь учебный год. Тогда я считал это единственным выходом. Меня с потрохами съел комплекс неполноценности, день ото дня усиливавшийся в стенах училища, особенно в окружении юных интеллектуалов с апломбом. Сейчас-то это смешно, но в 14-15 лет слишком серьёзно относишься к иным вещам. Конечно, сегодня бы я так не поступил, ибо один тот год учёбы в училище при Консерватории дал мне больше знаний, нежели четыре последующих года учения в музыкально-педагогическом училище плюс пять лет института Герцена. Теперь-то я понимаю, что надо было перетерпеть и остаться. Жаль, что не посмел я сразу поведать Володе о том своём осеннем решении и сказал ему о свершившемся пост-фактум, когда документы уже были забраны. Возможно, он отговорил бы меня от этого шага. Поскольку в то лето я впервые не поехал в Крым (из-за того, что ожидал обследования в больнице), то встречались мы с Володей понемножку и в летние месяцы. В основном это были походы в кинотеатры. Тогда вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», и люди активно бегали на него. Мы пошли тоже. Будоражащие кадры пожара в горах и захватывающие события в самолёте, конечно, производили на всех сильное впечатление. Но позади нас сидели два профессиональных лётчика и умирали от смеха в некоторых весьма драматических местах фильма. – Ну что же, я их очень даже понимаю – слишком много ляпов! – сказал Володя уже на улице. Вот такое у него было профессиональное отношение ко всему. Из киношных новинок важным событием стали в то лето «Маленькие трагедии» М.Швейцера, премьера которых состоялась на телевидении 1 июля того же 1980 года. Во время той премьеры ещё был жив Владимир Высоцкий, сыгравший в этом фильме свою последнюю кинороль. Но Володе почему-то эта работа Высоцкого не понравилась. Дон Гуан, говорил он, получился простоватым, а он ведь испанский аристократ! Помню, как саркастически пародировал Володя один момент фильма: «О, тяжело – тьфу! – пожатье каменной его десницы!» Но при этом, чтобы как-то сгладить свою резкость, Володя тут же весьма положительно отозвался о работе Высоцкого в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»: – А над ролью Ганнибала он хорошо потрудился – серьёзно, вдумчиво!.. Тогда ещё мало кто мог оценить в полной мере масштаб личности Высоцкого – главным образом, конечно, его поэтического гения. А я и вообще почти не знал его творчества, разве что слышал песни о горах из кинофильма «Вертикаль», которые дома «крутил» иногда мой отец. Володя же иронично называл Высоцкого «новым Иисусом», который якобы любит показывать миру свои страдания. И опять каждый раз, дабы подсластить пилюлю, одёргивал сам себя, тут же говоря, например, о "Жирафе" или "Песенке о переселении душ" (Володе в основном нравились сатирические его песни): – Зато вот здесь он здорово сказал, отличные нашёл слова! Потом мы не раз будем спорить о Высоцком – особенно после того, как я через пару лет фанатически увлекусь им и буду перепечатывать на пишмашинке сборники его песен и стихов. Я коллекционировал его песни, мотаясь по всему Ленинграду с большим бобинным магнитофоном «Дайна» и переписывая всё подряд у всех подряд, даже у почти незнакомых людей, лишь только узнавал, что у кого-то есть что-то «новенькое» (интересно, что никто ни разу не отказал мне, несмотря на моё, наверно, слишком активно-навязчивое поведение; вот что значит братство поклонников!).

Год 1980-й, август

Внимаю мастеру Знойная «Олимпиада-80», во время которой 25 июля в 5 часов утра умер Владимир Высоцкий, прошла как-то мимо нас с Володей, хотя в больнице на Фонтанке, куда я попал в те дни на обследование, всё ходячее население прилипало намертво к телевизорам и, затаив дыхание, следило за соревнованиями. А у меня в первую больничную ночь (всё-таки испытание для 15-летнего домашнего мальчика) родилась музыка, которая через год вошла в цикл «10 прелюдий» – пьеса ужасно мрачная, состоящая из давящего наползания триольных аккордов. И только через несколько лет я узнал, что Высоцкий умирал именно в ту ночь. Разумеется, совпадение, но всё же… Позднее я сыграл Володе эту Прелюдию ре минор у меня дома. То был единственный раз, когда я показывал ему своё сочинение. Он внимательно прослушал всю вещь и сразу дал дельный совет: – Хорошо бы в развитии раскрепостить бас. Он у тебя слишком статичный! Этому замечанию я последовал и в ближайшие дни переработал линию баса. Ещё он добавил пару положительных замечаний: – Игра тональностей хороша, и так они выстроены, что действует сильно. А этот октавный спуск после кульминации вообще великолепен! Но только через год до меня дошло, что я просто "слямзил" этот спуск из начала си-минорной сонаты Листа. Так что володину похвалу переадресовываю к великому Ференцу. А тогда я был окрылён и очень благодарен Володе за эти слова профессионала, который знает предмет изнутри. Ведь сам он не только поступал тогда в Консерваторию, но и активно писал новую музыку. Тем летом появились на свет некоторые из его виолончельных произведений, вокальные сюиты и камерные пьесы для разных инструментов (очень надеюсь, что со временем смогу поведать об этих его произведениях подробнее и даже выложить их сюда; жаль, что до сих пор они почти нигде не исполнялись). Часто посещал он Ленинградский Союз композиторов и стал там своим человеком, хотя формально так и не был в него принят. Композитор и пианист Игорь Эдуардович Друх недавно жаловался мне: – Мы несколько раз подавали в секретариат Петербургского отделения предложение принять Владимира Радченкова в Союз Композиторов. Но его каждый раз отклоняли. Брали кого ни попадя, а такому таланту дорогу закрывали! Володя шёл по избранному пути прямо и без колебаний, а я тогда не был уверен в правильности своего поступления в муз-пед-училище, куда только что сдал вступительные экзамены (после «РимКора» это было легко). Поэтому и спросил его: – Как ты думаешь, стоит ли мне и дальше заниматься музыкой, сочинительством? На это он спросил ответно: – А ты что, сочиняешь? – Ну, так, немного… – Ну-ка, покажи что-нибудь из своего! Тогда-то мне и пришлось сыграть ему свою Прелюдию ре минор (позднее с подзаголовком «на смерть Высоцкого»). И уже после прослушивания и замечаний Володя сказал: – Да, наверно, стоит! Я ведь почему тебя попросил сыграть? Есть такая притча. Путник спросил, проходя мимо старика: «Скажи-ка, любезный, сколько мне ещё идти до города?» – «Ты иди!» – ответил старик. «Но скоро ли я дойду?» – «Ты иди!» – Путник пожал плечами и пошёл. Через некоторое время старик окликнул его: «Эй! К заходу солнца дойдёшь!» – «Что же ты сразу не сказал?» – «А мне надо было посмотреть, как ты идёшь!»

Год 1980-й, сентябрь

Его учителя Маленькое отступление в связи с Володей и Союзом композиторов. Недавно в Доме Композиторов, теперь уже Петербургском, проходил авторский вечер Владимира Радченкова и других современных музыкантов. Проходил он в рамках цикла под названием «Галерея портретов», который ведётся всё тем же неутомимым Михаилом Журавлёвым с 1997 года (при сотрудничестве с радио «Мария»). Михаил произнёс перед этим концертом вступительное слово. Вот что он сказал:

Когда я поступил в училище, там уже были – я смотрел на них, как на двух мэтров, они были старше меня – Андрей Фролов и Владимир Радченков. И наш учитель Владимир Алексеевич Сапожников всегда в начале сентября собирал весь свой класс. Каждый приносил то, что он приготовил за лето. Помню смятение, которое охватило меня, когда я увидел внушительного, большого Володю Радченкова, который смело ринулся к роялю, разложил огромную кипу листов и начал что-то играть. Следом за ним появился ещё один увлекательный персонаж – к сожалению, он сейчас практически не фигурирует на сцене, а между тем, это очень талантливый композитор Алексей Шишко, – который завалил Сапожникова на первом занятии ещё бОльшим количеством нотной бумаги, исписанной мелким неровным почерком, и солировал где-то на протяжении минут двадцати. После этого я со своим листиком, на котором что-то было нацарапано, почувствовал себя мальчиком для битья. И каково же было моё удивление, когда два мэтра, два старшекурсника Андрей Фролов и Володя Радченков (а я первокурсник, на первом занятии, на первый урок по композиции в жизни – поскольку я не учился композиции в музыкальной школе) подошли ко мне именно как к товарищу, и к поступившему вместе со мной Антону Яковлеву, протянули руку и сказали: «Ну, давай знакомиться!» И не было никакой дистанции, а было одно лишь музыкальное товарищество, и мы подружились на всю жизнь. Мы все оказались очень разными. Я надеюсь, что разница эта сегодня будет слышна – как будет слышно и то, что всё-таки мы птенцы одной школы! Мне очень радостно, что спустя долгое время наконец в этих стенах зазвучит музыка моих уважаемых коллег, которая, к сожалению, не очень часто звучит в этом зале. Вот такой рассказ о событиях, происходивших ровно за год до описываемых здесь. Жаль, что не удалось в тот раз раздобыть видеокамеру и запечатлеть исполнение володиных сочинений. Надеюсь, что такое ещё состоится. Сам к тому совершенно не стремясь, Володя стал одним из главных моих учителей в жизни. Он был рад ответить на любой мой вопрос, причём отвечал очень понятно и просто. Находясь рядом с ним, я наслаждался его интеллектом, его знаниями и его тягой, пусть даже немного детской, к чистоте в отношениях людей. Его уже тогда отличала предельная честность. Дело доходило до забавного – например, однажды он сказал мне, что ему не нравится песня Булата Окуджавы «Давайте восклицать!»: – «Давайте говорить друг другу комплименты» – зачем это? Ведь по сути выходит: давайте говорить то, чего нет? Он всегда инстинктивно избегал людей непорядочных, от которых можно было ждать чего-то подлого, нехорошего. О поступках одного из наших знакомых он однажды заметил: – Мне так всё это противно, что и говорить об этом не хочу! Нередко он приводил примеры "правильных", возвышенных отношений из мира художников, творцов. Но свои учителя были и у него. Первым консерваторским наставником Владимира Радченкова по композиции стал Владимир Иванович Цытович, родом из Белоруссии. Тогда он ещё не был профессором. Помимо композиции В.И. Цытович преподавал чтение партитур и инструментовку (в то время он даже был заведующим кафедрой инструментовки). – Это два главных моих учителя в жизни по композиции, – говорил Володя много позднее, – Владимир Алексеевич Сапожников в училище и Владимир Иванович Цытович в Консе. Вот что пишут о В.И.Цытовиче различные официальные издания: «На кафедре композиции долгие годы он считался «специалистом по особо сложным случаям», как психологическим, так и творческим, благодаря ему многие конфликты, так или иначе, находили своё решение. Отличаясь необычно терпеливым и вдумчивым («либеральным») отношением к самым свободным творческим экспериментам, не раз он брал к себе в класс и даже под личную защиту студентов, от которых отказывались все профессора и которым, так или иначе, грозило исключение из консерватории. Бывали такие случаи, когда другие педагоги прямо обращались к Владимиру Цытовичу с просьбой «забрать» к себе «сложного» студента, но иногда он и сам, по собственной инициативе вмешивался в непростые ситуации, чем предотвращал не только разрастание конфликтов, но и, возможно, полный уход студента из профессиональной среды...» «В педагогической деятельности Владимира Цытовича едва ли не в полной мере проявились особые черты его личности: деликатный, тонко чувствующий студента, не склонный вмешиваться в чужую внутреннюю жизнь, он был идеально создан для мягкого, почти незаметного руководства «исподволь». «Он никогда не ругал и не осуждал студентов и как будто даже не вмешивался в их внутреннюю творческую лабораторию». И ещё немного об этом человеке, уже из неофициального:

Не отсюда ли растут ноги у того «прохладного» стиля, которого он придерживался всю жизнь?.. Пресловутый неоклассицизм, дающий автору едва ли не самое надёжное укрытие…»... (Борис Йоффе о В.Цытовиче и Ю.Ханине, 1985 г.) Кроме Цытовича, Володя успел даже поучиться немного у самого Бориса Александровича Арапова, то есть «учителя учителя», воспитавшего, кроме В.И.Цытовича, большую плеяду известных ленинградских композиторов – таких, как И.И.Шварц, Ю.А.Фалик, Г.И.Фиртич, Г.И.Банщиков, Б.И.Архимандритов, Л.А.Десятников, А.А.Кнайфель, Д.А.Толстой, В.А.Успенский, С.М.Слонимский множество других. Об Борисе Арапове я впервые узнал из рассказа Ираклия Андроникова «Трижды обиженный» (устные рассказы прославленного мастера этого жанра иногда шли по телевидению). В том рассказе Арапов ещё совсем молод и горяч. Выступления Ираклия Луарсабовича я с увлечением записывал с телевизора на магнитофон, а затем переслушивал по много раз. Особенно нравились мне его рассказы о И.И.Соллертинском (один из них – именно тот, «Трижды обиженный»; да ещё самый, пожалуй, знаменитый рассказ Андроникова «Первый раз на эстраде»). Постепенно и Володя у меня стал ассоциироваться с этим легендарным искусствоведом и лектором довоенной эпохи нашего города, известным своей широчайшей эрудицией и феноменальной памятью. Иногда я даже хвалился знакомым «своим Соллертинским». По совету Цытовича параллельно с занятиями композицией Володя записался в класс органа к Нине Ивановне Оксентян – выдающейся органистке и прекрасному педагогу. Она с успехом преподаёт и сейчас, будучи в весьма преклонном возрасте. Интерес к органу был у Володи и раньше. Ещё в мае, незадолго до велопохода, мы ходили с ним в Большой зал Филармонии на выступление великолепного органиста Сергея Цацорина (моей сестре Свете посчастливилось позаниматься в его классе ещё в музыкальной школе), исполнявшего произведения Баха, Листа, Франка и Мессиана. А перед этим слушали там же как наших исполнителей на органе – Бориса Романова и ту же Нину Оксентян, так и зарубежных – Альберта Боллигера, Хуго Лепнурма, Леона Батора, Бернардаса Василяускаса, Йоханнеса-Эрнста Кёллера. Уроки у Нины Ивановны были исключительно полезны, они воспитывали вкус и умение правильно работать с фактурой, расширяли музыкальный кругозор и развивали полифоническое мышление, что потом очень скажется на музыке Владимира Михайловича Радченкова. Учителя Владимира Радченкова по композиции, органу и клавесину: Владимир Алексеевич Сапожников, Борис Александрович Арапов, Нина Ивановна Оксентян, Владимир Иванович Цытович, Борис Иванович Тищенко, Иван Васильевич Розанов.

Год 1980-й, октябрь

И вновь культпоходы С той осени мы в течение двух последующих лет стали видеться с Володей сравнительно редко. Меня целиком захватила учёба в музыкально-педагогическом училище, а его – в Консерватории. Для нас обоих началась новая жизнь. Я вообще предполагал тогда, что училище при Консерватории и иже с ним – это уже моё прошлое, пройденный этап. Что не придётся больше мне встречаться, возможно, ни с одним из бывших однокурсников, ни даже с Володей. И если бы не Света Ветлова, однажды в начале октября вдруг позвонившая мне – просто так, узнать, как дела – так оно, возможно, и было бы. Неожиданный звонок этот настолько меня удивил и растрогал, что я по окончании разговора, лишь только положил телефонную трубку, тут же сел к пианино и сочинил что-то нежно-розовое в соль-диез миноре под неоригинальным названием «К ней». После этого постепенно возобновились мои встречи со Светой и Жанной (они обе, как и Володя, с детства учились вместе в одной музыкальной школе и дружили), а через них – и с другими нашими однокашниками. Кажется, Володя тоже очень был рад нашим с ним новым встречам. В воскресенье 5 октября мы опять съездили на природу в леса Карельского перешейка. Было нас восемь человек. Володя всё время увлекал нас интересными рассказами во время дороги и на привалах. Видно было, что ему очень комфортно в такой компании. А вскоре после этого лесного похода, дней через десять, Володя позвал меня на выставку музыкальных инструментов из Германии, которую проводила немецкая фирма «Demusa» из города Клингенталь, на самой границе с Чехией. Располагалась выставка рядом с музыкальной библиотекой «на Охте», куда дорожка у нас, студентов-музыкантов, была уже хорошо протоптана. Какими-то чудесными путями Володя раздобыл приглашение на двоих, где было написано: "Внешнеторговая фирма ГДР «Демуза» и Министерство культуры РСФСР имеют честь пригласить Вас посетить СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ВЫСТАВКУ-ПОКАЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Выставка открыта с 14 по 20 октября 1980 года с 12-00 часов до 19-00 часов в Выставочном зале Союза художников РСФСР, Ленинград, Большеохтинский проспект, дом 6. На выставке представлены музыкальные инструменты: пианино, рояли и старинные клавишные инструменты". Конечно же, эти последние интересовали нас более всего, поскольку в нашей стране был ощутимый вакуум в клавесинной сфере. Мы пришли в восторг от изобилия старинных (хотя были среди них инструменты и вполне современного производства) клавесинов, они же клавичембало, они же кильфлюгели и харпсихорды, а также всевозможных клавикордов, спинетов с диагональными струнами и их подвида вёрджиналов, уже с горизонтальными струнами. Было в них от одного до трёх мануалов (правда, клавесины с утроенными мануалами делались только в Гамбурге). Инструменты были всевозможнейших форм: с загруглёнными и трапециевидными крышками, похожие на рояльчики и на гусли, а также шкатулкообразные, с инкрустацией и картинами на крышке – настоящие произведения искусства! Пару инструментов Володе даже удалось «попробовать» После выставки мы долго не могли отойти от впечатления и ходили допоздна по набережной Невы, обсуждая увиденное. С началом концертного сезона возобновились и походы в Филармонию. Но теперь я посещал её в основном без Володи, поскольку активно продолжал бегать на пианистов-шопенистов. Чаще всего ходил с отцом или сестрой Светой, которую тоже увлёк «своим» Шопеном. Элисо Вирсаладзе, Станислав Иголинский, Мария Гамбарян, Григорий Соколов, Виктор Ересько, Екатерина Мурина, Татьяна Николаева, Владимир Крайнев – сами эти имена уже звучали музыкой! Впрочем, однажды мы с Володей сходили в ту осень в Большой зал послушать скрипача Бориса Гутникова, который играл с «дмитриевским» оркестром Первый скрипичный концерт Прокофьева. В тот же вечер исполнялись Третья симфония Брамса и хореографическая поэма «Вальс» Равеля. Мне очень нравилась также Оперная студия – нравилась куда больше, чем «Мариинка» (тогда ещё Кировский театр), расположенная напротив, через площадь. Почему-то мне казалось, что в Консерватории ставят оперы куда более живо и не «закостенело», ведь пели в её Оперной студии в основном вчерашние студенты, а иногда и сегодняшние. Именно там я впервые прослушал оперы Моцарта «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все», а также «Кармен» Бизе, «Фауста» Гуно, «Евгения Онегина» Чайковского и ещё много чего из оперной классики.

Год 1980-й, ноябрь

Очередной сабантуй 6 ноября, в канун главного праздника страны, состоялся ещё один студенческий «квартирник», куда был приглашён и я. Приятно было, что не забыли о бывшем однокурснике. На этот раз собирались дома у Миши Журавлёва на Манчестерской улице, в районе Удельной. Кроме 2-го (теперь уже) курса ТКО с нами оказалось ещё много других личностей, от Сергея Близнецова до нашей классной руководительницы Натальи Евгеньевны. Ну и, разумеется, как же было обойтись без Володи, который умел произносить такие остроумные тосты! Было шумное чаепитие с шутками и хохотом. Не помню, что там было с вином, я тогда был далёк от таких вещей – но полагаю, что если оно и имело место быть, то Наталья Евгеньевна как-то следила за «расходованием материалов». Продолжилось дело бурными танцами. Катя Смирнова учила меня танцевать, но при моей тогдашней зажатости я был неуклюж и изрядно оттоптал ей ноги. А под конец все уже просто «отрывались по полной», играя разные сценки. Особенно в ударе был Антон Яковлев, который весело дурачился со свойственным ему артистизмом и был в центре спектакля: он изображал похороны самого себя в коробке из-под торта, а остальные подыгрывали ему. Два слова, забегая вперёд: его актёрский дар не пропал всуе – потом Антон преподавал в Театральном институте. А перед этим он окончил Консерваторию, но что любопытно – в музыкальной школе он никогда не учился, и при первом поступлении в наше училище с треском провалился, потому что почти ничего не знал и не умел. В этом он сам мне признался, когда мы шли по улице по окончании первого дня нашей с ним учёбы, 1 сентября: – Ну ни финты я не знал тогда! Ни нот, ни названий аккордов. Зато потом поднатужился, нагнал программу за год и вот теперь поступил. Когда в декабре был концерт учеников В.А.Сапожникова, – Миша Журавлев, помню, играл тогда свою до-минорную сонату с фугой в финале, Жанна Краснова сочинила что-то на фольклорные мотивы (до сих пор две главных темы могу сыграть обеими руками, настолько врезались в память), – Антон удивил публику своей пьесой «Водоворот»: в конце её он взял две лежавшие с краёв клавиатуры расчёски и водил ими по ней туда-сюда. Его напористость помогла ему подняться в 90-е годы, когда он стал известным исполнителем русского шансона. В то время он начал работать на «Радио Рокс» и прошёл путь от редактора до генерального директора. Шикарная одежда, дорогой автомобиль и прочие блага жизни были им вполне заслужены и стали возможны благодаря его пробивному характеру. Помню, как ещё на первом курсе Миша говорил о нём: – Наш Антон – парень тёртый! Всё это будет потом, а тогда я думал, скованно сидя в углу: ну почему, почему я не могу вот так же запросто шутить, кривляться и смешить девчонок? Почему должен только наблюдать? Чуть позже я пытался иногда подражать замашкам Миши и Антона, но выходило глупо и смешно. «Таки у каждого свой путь», – сказал как-то Володя.

Год 1980-й, ноябрь же

Лермонтов, Раевский и Бенуа Зато возвращались мы с той вечеринки вдвоём с Володей, причём решили пройтись, несмотря на холод и позднее время, аж до метро «Академическая», в районе которой я жил. То есть вышло так, что он меня проводил. Это была одна из первых наших прогулок по городу после клавирной выставки. Затем такие прогулки совершались у нас постоянно все 1980-е годы, и из каждой я выносил массу интересных сведений. Сначала хотели пройти Сосновку насквозь, но было темно, так что пошли по периферии – вдоль проспекта Тореза, а затем Светлановского. И вдруг на этом повороте Володя остановился и сказал: – А вот здесь была дуэль Лермонтова! – Как то есть? – опешил я. – Она ведь была на Кавказе, под Пятигорском, это всем известно! – То была последняя дуэль! А это первая, с Эрнестом де Барантом. – И когда она случилась? – Почти за полтора года до той, кавказской. На шпагах дрались, потом стрелялись. Но всё окончилось хорошо, никто не пострадал. Надо же, сколько всего мы ещё не знаем!.. И хорошо, что рядом есть такой Володя, который запросто делится знаниями! Так я подумал, и очень кстати – буквально через пять минут, когда мы прошли мимо пляжа Ольгинского пруда, он же «Байкал», он же «Бассейка» (тогда ещё в нём все запросто купались), я вдруг услышал: – Мы сейчас стоим с тобой на самом узком проспекте в нашем городе! Это проспект Раевского. – А вот и нет! – я радовался случаю уличить Володю в незнании. – Это не проспект, а проезд. Его называют проспектом ошибочно, потому что в картах написано «пр.». Даже водители автобусов всегда объявляют: «Следующая остановка – проезд Раевского». Уж они-то знают! – А вот и нет! – Володя в свою очередь уличил меня. – Именно проспект! А ошибочно – проезд. Ну и что из того, что он почти весь из грунтовки? Его так назвали в 1924-м, когда этот район строился. Давно пора эту ошибку исправить! Чтобы скрыть своё смущение, я спросил: – Что это за Раевский? Кажется, герой войны с Наполеоном, генерал? Но почему только в советское время назвали его именем? – Нет, то другой Раевский. А этот – инженер, конструктор паровозов ещё с царских времён. Как раз в 1924-м он погиб на испытаниях – паровозом-то его и зацепило. Вот тогда, в память, и появился проспект Раевского, поскольку он здесь, в «Политехе» преподавал. Точно проспект, а не проезд! Уложенный на обе лопатки, я сказал только: – Вот уж не знал, что он самый узкий в Ленинграде. Теперь буду гордиться, что рядом живу! Меня поразило, насколько хорошо Володя знает Гражданку, живя при этом на противоположном конце города, почти у границы с Купчино. Как же он тогда, наверное, изучил свой район, Московский! Миновав серию пятиэтажек, мы остановились возле интересного деревянного строения с башней между проспектами Науки, Тихорецким и Светлановским. Этот большой старинный дом был мне хорошо знаком с самого раннего детства. Кругом возвышался берёзовый лесок среди небольших холмиков и канав (потом оказалось, что это дренажная система, построенная в начале 20 века вместе с домом). Мы часто гуляли здесь с семьёй, а затем, уже в первые мои школьные годы, сюда приходил на прогулки наш класс. Собирали осенние листья и подберёзовики. Иногда мне удавалось даже разглядеть за окном на подоконнике какие-то интересные вещи: старинные статуэтки, книги, наборы карандашей и кисточек в расписном деревянном стаканчике… Позднее, помню, я удивлялся: чья же это большая старая дача затерялась среди городских строений? И теперь Володя вновь поразил меня: – Знаешь, что это такое? Это дача Бенуа! – А кто это? Вроде знакомая фамилия. Володя оседлал любимого конька и с удовольствием принялся просвещать меня: – Был такой архитектор Юлиус Бенуа. У них вообще вся семья интересная была, причём семья огромная, сотни людей – дворянский род, люди искусства, в основном художники и архитекторы. И вот он то ли выкупил, то ли взял в аренду этот кусок земли – довольно обширный, в 10 гектаров, и построил здесь дачу по своему проекту, а рядом ферму. Вон там стояли коровники, силосная башня, была даже ветряная водокачка! А башня эта – видишь? – была и пожарной каланчой. Так я впервые узнал от Володи о даче Бенуа. И позднее рассказывал о ней другим, даже приводил к ней своих гостей, приезжавших посмотреть город. А уж в компании наших друзей – Жанны Красновой, Светы Ветловой и Сережи Васильева – мы с Володей потом приходили сюда не раз. К огромному сожалению, несколько лет назад это здание сгорело. Ведь в девяностые годы некому стало охранять его – государство развалилось, дом стал бесхозным, его оккупировали бомжи. До сих пор руины дачи Бенуа одиноко и печально напоминают об этой культурной жемчужине нашего города своим чёрным пятном. Дренажная система, просуществовавшая почти 100 лет, со временем была разрушена, и ныне вокруг этого места уже много лет снова всё заболочено. Сейчас идут разговоры о планах реконструкции дачи Бенуа, но когда сие свершится – никому не ведомо.

Год 1980-й, декабрь

Знай и люби свой город Уже тогда, в самом начале 1980-х, Володя был великолепным знатоком Ленинграда-Петербурга – сказались частые прогулки в детстве с отцом по городу и пригородам. Ему известно было о нашем городе много такого, что больше почти никто не знал. И он делился этими знаниями с видимым наслаждением. Однажды мы шли на концерт в Консерваторию по набережной канала Грибоедова. Когда проходили мимо Малой Подъяческой, Володя вдруг остановился перед старой обшарпанной дверью: – Зайдём-ка, что ли. – Зачем? – удивился я. – Увидишь! – заинтриговал он. Мы оказалось в обычном подъезде типичного петербургского дома с его большими коммунальными квартирами. С загадочным видом мой друг поднялся на 4-й этаж и открыл большую дверь, обитую дермантином. Запахло яичницей на шкварках. Людей не было. Мы прошли по длинному коридору мимо огромной общей кухни, а когда спустились по чёрному ходу и вышли на улицу – я вдруг обнаружил перед собой здание Консерватории. – А так пришлось бы нам далеко идти в обход! – с гордостью заявил Володя. Потом оказалось, что он очень любил этот «потайной ход», когда-то им разведанный, и иногда проводил через него друзей и знакомых. Когда возвращались в тот вечер по Фонтанке, Володя рассказывал: – Это сейчас Фонтанка такая широкая и с распрямленными берегами. А первое её название было Безымянный Ерик. Была она маленькой и изогнутой. В давние времена её ещё называли Голодушей. И уж затем – Фонтанной рекой. – Ну, это известный факт: из-за фонтанов в Летнем саду! Да, теперь она мощно выглядит со своими набережными. Только те вон трубы портят вид и экологию, – я указал на хорошо видные отовсюду четыре огромные трубы, вздымающиеся над водой. – Вот интересно: все возмущаются, что трубы вредные и всё время дымят – возразил Володя, – а того не знают, что в них стоят очень мощные фильтры. Без этого нельзя! Это трубы электростанции Бельгийского общества, она ещё в прошлом веке построена и до сих пор работает. Причём на мазуте! – Наверно, поэтому и дым белый, хотя мазут чёрный. – А погляди-ка: тебе ничего эти трубы не напоминают? – спросил вдруг Володя. – Не-ет... – я тщился включить фантазию – В народе эти трубы прозвали "спящим слоном". Видишь – будто четыре ноги торчат? – Верно! И ещё одна забавная деталь: во время наших прогулок по городу Володя всегда знал, где находится ближайший общественный туалет, в каком бы районе мы ни находились. Он в шутку говорил по этому поводу: «Знай и люби свой город!» Володя прекрасно ориентировался в запутанном клубке улиц Петроградской стороны. Однажды он, по его словам, нарочно «заблудил» там одну студентку, уверявшую, что её в нашем городе невозможно сбить с толку. Он походил с ней замысловатыми зигзагами по Зверинской, Съезжинской и Сытнинской улицам, а потом вдруг спросил: – В какой стороне телебашня? – Там! – уверенно показала она. – А теперь обернись! – велел он. И понятное дело, башня оказалась сзади, то есть в противоположной стороне. Не знаю, шутка ли. Во время одной из наших прогулок с Володей по Васильевскому острову он рассказал, что в своё время линии на нём собирались переименовать в улицы по номерам съездов Коммунистической партии – тогда КПСС, а до этого ВКП(б): «Улица 12-го съезда», «25-го съезда» и т.д. Но когда это дело обсуждалось в чиновничьих кругах, кто-то вдруг спросил: «А что будем делать с Косой линией?» Все смутились, замолкли и… оставили как есть.

Год 1981-й, 1-я половина